こんにちは!女医ママのあきです。

皆さんは、食生活アドバイザーという資格をご存知ですか?

この度、約半年間少しずつ勉強して、食生活アドバイザー3級&2級を1発で同時取得することができました!

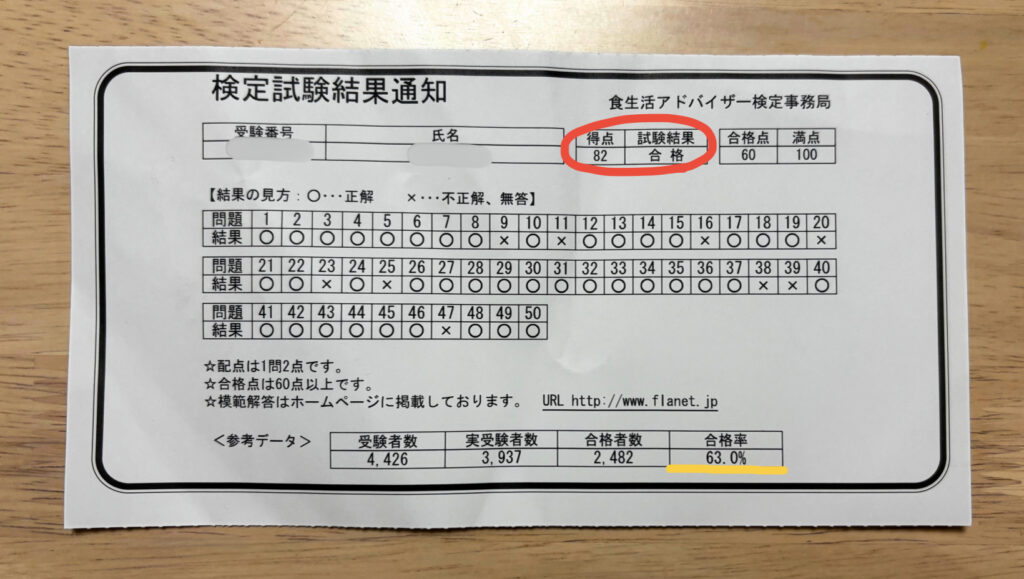

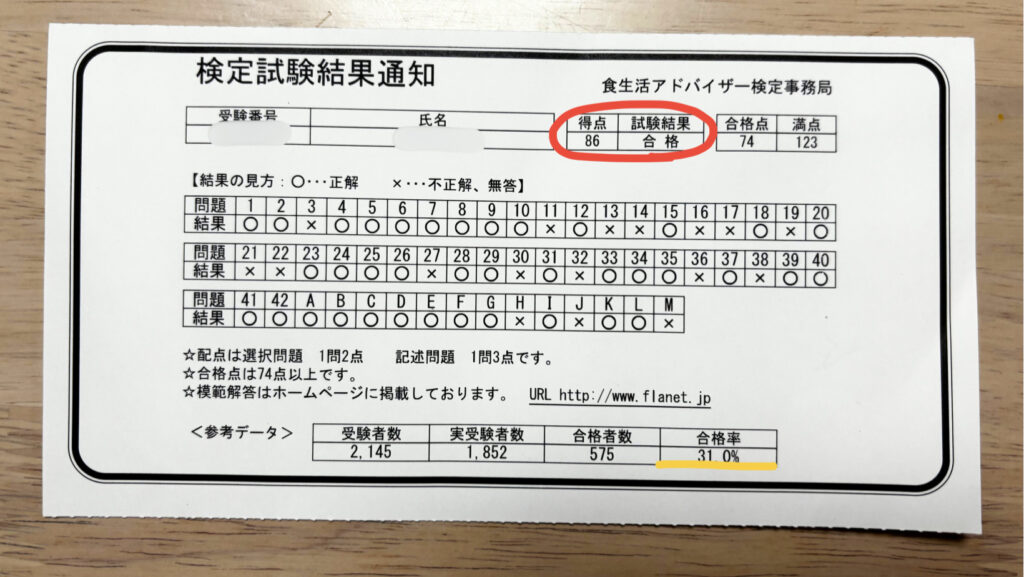

結果は以下の通り↓↓

3級:82点/100点満点(合格💮) 合格率63.0%

2級:86点/123点満点(合格💮) 合格率31.0%

2級は合格率が低いね…!!

3級と2級は併願が可能だけど、2級は難易度もかなり高く、十分な対策が必要だよ!

この記事でお伝えすること↓↓

- 食生活アドバイザーってどんな資格?

- 資格取得で日常生活にどう活かせる?

- 試験日程や難易度は?

- おすすめ教材は?

食生活アドバイザーはどういう資格?

公式HPには以下のように書かれています。

ご自身やご家族の”豊かな食生活の基盤づくり”として、また、社会が求めるスキルを身につけ、新たなビジネスチャンスを掴むために食生活のスペシャリストを目指す検定です。

(一般社団法人 FLAネットワーク®︎協会 食生活アドバイザー 公式HP)

私が実際勉強してみて受けた実感としては、”幅広く食に関する常識を広く浅く学ぶことができる資格”でした。

例えるなら、学生時代に学んだ家庭科の授業内容をもう少し難しくしたような内容でした。

資格取得を目指すのに向いている人/別の資格を目指した方が良い人はそれぞれ以下の通り↓↓

- 家庭の食事管理をもっと健康的にしたい人

- 子育ての中で「食育」に関心がある人

- 自分や家族の生活習慣病予防・健康維持を意識したい人

- 食関連の職業に携わる人(飲食店スタッフ、食品メーカー、スーパー、百貨店の販売員など)

- 高齢者施設・保育園・病院などで食事に関わる人

- 履歴書や仕事で「食の知識」をアピールしたい人

- 臨床や専門的栄養管理をしたい人→管理栄養士・栄養士など

- 調理技術そのものを極めたい人→調理師免許・製菓衛生師など

- 食品の安全•衛生を極めたい人→食品衛生管理者、食品表示検定など

- フードビジネスのプロデュースや商品開発をしたい人→フードコーディネーター、食育インストラクターなど

資格の勉強を開始するにあたって、出題内容の確認は必須です。

以下で確認してみましょう!

自分の学びたい内容とマッチしているかは、とっても重要だよ!!

出題内容をざっと見てみましょう。

| 1 | 栄養と健康 | 栄養素の種類と役割 食事摂取基準とエネルギー 代謝生活習慣病の原因と予防 疲れとストレス など |

| 2 | 食文化 | 行事と料理 郷土料理 旬の食材 美味しさを感じる条件 調理の種類 日本料理と各国の料理 料理の盛り付け方 食事とパーティーのマナー など |

| 3 | 食品学 | 生鮮食品と加工食品 食品表示と食品表示法 アレルギー表示と栄養成分表示 有機農産物と特別栽培農産物 遺伝子組み換え表示 など |

| 4 | 衛生管理 | 食中毒の種類と原因 食中毒の予防 殺菌と洗浄の基本 など |

| 5 | 食マーケット | 小売店の種類 小売店の店舗経営 流通の機能と役割 飲食店の経営と管理 飲食店の利益計画 など |

| 6 | 社会生活 | 暮らしと経済 景気と円高・円安 暮らしと税金 ISOのマネジメントシステム 世界と日本の食糧事情 など |

いかがですか?バリエーション豊かですよね。

“食に関する常識を網羅的に学ぶ資格”であること、なんとなくお分かりいただけたかと思います。

資格の勉強〜資格取得を実際経験して

試験勉強をした率直な感想

全体を通しての感想としては、上記のように”学生時代に家庭科で学んだ内容を少し難しくしたもの”といった印象でした。

個人的には、もう少し料理のレシピが増えるような調理に活かせる内容をもう少し学べるとより嬉しかったのですが、どちらかというと”広く浅く食生活に関する全般的な知識を網羅的に学ぶことができる”内容でした。

以下、それぞれの学習項目を学んだ感想です。

1. 栄養と健康

私は医療職のため、この分野と、4. 衛生管理については本資格の勉強よりも深い知識をもともと持ち合わせていたため、広く浅く学び直す良い機会となりました。三大栄養素・ビタミン・ミネラルの代謝や働きなどについて学ぶことができます。

2. 食文化

日本食の歴史や食事のマナーなど日常生活にも活かせそうな、話のタネにもなりそうな内容が充実していて、学んでいて非常に面白かったです。

食品表示

食品表示のルールについて詳しく学ぶことができるので、スーパーで買い物をする際などに、参考にすることはできると思います。”有機農作物””遺伝子組み換え食品”など知っているようで知らない用語の整理もすることができました。

4. 衛生管理

主に食中毒について幅広く学ぶことができます。食中毒対策に向けた家庭でも実践できる衛生管理などを学ぶことができました。

食マーケット

”生産者から消費者にものが届けられる流れ”を学ぶことができます。正直この分野については日常生活で活かせそうか、という観点から考えると、食関連の仕事に携わる人でなければ活かすことは難しいかもしれません。”食に関わる一般常識を学ぶ”ということであればニーズには合致すると思います。

社会生活

食品関連というよりどちらかというと”社会生活における一般常識”という意味合いが濃い印象でした。FPで学んだ内容とも一部重複が見られました。

FP資格取得のお話は以下のリンクから↓↓

日常生活にどのように活かせているか?

- 食事の際のマナーを学ぶことができた

- スーパーで買い物をする際、食品表示に詳しくなった

- 食中毒関連の衛生管理を学ぶことができ、食品の保存法などについて見直すことができた

- 食に関する一般常識を学ぶことができた

何を目的に勉強するかによって、生活に活かせる点は変わってくるよね

試験の概要

受験資格

受験の制限はなく、誰でも受験可能です。

栄養士や調理師の方でも免除科目はありません。

試験日程

年に2回、6月の第4日曜日と11月の第4日曜日に開催されています。

試験時間は、3級・2級とも90分間です。

試験開始時刻は、3級が10時30分〜、2級が13時30分〜です。

私のように3級と2級を併願で同日受けることもできますし、最初から2級だけを受けることもできます。

私が受験した時にはほとんどの受験生が3級と2級両方受験している印象だったよ!

試験問題は持ち帰り可能です。

お昼休みを挟んで2級の試験があるので、私はこの時間に必死で3級の試験問題でわからなかったところを見直してから2級の試験に臨みました。

試験内容

3級:全て選択問題(5択)・全50問(配点:1問2点)

→合格点:60点以上(100点満点)

2級:選択問題(6択)・42問(配点:1問2点)+記述問題13問(配点:1問3点)

→合格点:74点以上(123点満点)

3級は全て5択の選択問題で「最も適当(不適当)なものを1つ選べ」といった出題形式なので、消去法でもある程度絞り込めるのですが、

2級は選択問題は全て6択になります。

「最も適当(不適当)なものを1つ選べ。該当するものがない場合は6を選びなさい」

と選択肢に該当するものが存在しない場合があるので、単純な消去法だけでは解けないことが多々あります…。

また、記述問題は配点も大きく13問もあるので、それなりのウエイトを占めます。

記述問題と言っても、つらつらと文章を書かされるものではなく、「次の○に入る言葉をアルファベット何文字で答えなさい」といった単語を書かされる問題です。

試験の難易度

公式HPの発表では、平均で3級が65%、2級が40%程度と記載があります。

ただ、私が受けた時の2級の合格率はわずか31%だったので、受験回によって難易度はある程度変動がありそうです。

勉強法

最後に、私が実践した勉強法をお伝えします。

勉強時間

平日は、仕事を終え、家事を終えて、1歳の子どもを寝かしつけた後に勉強を始めるので、1時間〜1時間半程度になることが多かったです(もちろん全く勉強できない日もありました…)。

休日は夫に時間的・精神的余裕があれば子どもを預けて息抜きがてらカフェ勉をしに出かけることもあったので、まとめて3時間程度勉強できることもありましたが、月に2回程度でしょうか。

こんな調子でコツコツ少しずつ勉強をして約半年間勉強をして無事合格することができました。

一般的には、

- 3級:2〜3か月(合計勉強時間:50〜100時間)

- 2級:3〜5か月(合計勉強時間:100〜150時間)

くらいが目安されているようです。

使用した教材

私が使用した教材は、3級・2級それぞれ2冊ずつです。

- 【公式】食生活アドバイザー3級テキスト&問題集

- 食生活アドバイザー®︎検定試験科目別過去問題集3級

- 【公式】食生活アドバイザー2級テキスト&問題集

- 食生活アドバイザー®︎検定試験科目別過去問題集2級

公式テキスト&問題集は本屋やネットで購入が可能です。

科目別過去問題集は、食生活アドバイザー公式HPから購入可能です。

他にも公式が出している「重要用語辞典」「ポイントチェック」などの書籍、通信講座などもあるようですが、私は上記書籍による独学で合格できました。

受験を考えているのであれば、「【公式】テキスト&問題集」は、いわば”教科書”なので、購入は必須だと思いますが、問題数がやや少ないため、近年の問題の傾向を掴むために「過去問題集」を併せて活用するのがベターな印象でした。

具体的な勉強方法

まずは「【公式】テキスト&問題集」から取りかかりました。

①章末問題に目をとおす(最初は全く解けないので心が折れそうになりますが…)

↓

②テキストの本文を読む(章末問題に出題があったところを重点的に読む、マーカーで強調する)

↓

③もう一度章末問題を解き、理解度を確認する

↓

④次の章へ(①に戻る)

テキストは情報量が多く、あまり出題されていない部分の記載も多く見られるため、”試験のヤマを章末問題から先に割り出し、その部分を重点的にテキストを読み込む”といった作戦で勉強しました。

次に、テキストに一通り目を通し終わったタイミングで「科目別過去問題集」に取り掛かりました。

問題を解く

↓

章末で答え合わせ

↓

全ての選択肢の「【公式】テキスト&問題集」の問題に対応する部分を読み込む

こちらも作戦としては同様です。

そして、最終的にテキストの章末問題・科目別過去問題集に載っている問題は3周は解き、知識の定着を図りました。

試験の出題範囲がとても広く、テキストに書いてある全てを理解するのは時間的に余裕がないと思うので、妥当な作戦だったと思っています。

まとめ

いかがでしたか?

今回は”食生活アドバイザー資格取得のススメ”についてお話ししました。

「食生活アドバイザー」の資格が気になっている方の参考になれば嬉しいです!